窪田式インピーダンス変換型プリアンプ8 ― 2006/03/02

Vishayの抵抗は、値段も含めて、どうも只者ではなく、大山猫亭音楽缶詰開封装置の要所要所の抵抗をVishayに変更し、評価をおこなってきたのですが、これは、矢張り、実にバランスのとれた、広帯域にフラット、音の輪郭をしっかり描き出す一方、おそらく、デジタルカメラの画素子数が高画素子になるのに似て、音楽が生々しくなる、何なら全部の抵抗を交換してみたいと思うものの、如何せん、値段が高い、といことで、要所要所の交換となるわけですが、インピーダンス変換型プリアンプの入力にシリーズに入っている抵抗、100Ωのデールの抵抗、どうも、まだ、変更してないようで、まずは、80Ωのビシェーの抵抗が、工具箱に中に残っていないか確認しようと、定刻になるのを待ち構えて、大山猫亭へ御帰還、お風呂に入る前に、早速、抵抗の確認、工具箱の中に80Ωの抵抗が残っており、これは、変えなければ、そこで、お風呂に入る前に、配線を外して、インピーダンス変換型プリアンプを電気工作用の炬燵台の上に置いて、さっとお風呂で、ここの抵抗の交換は大山猫ちゃんにとっては晩飯前、早速、音楽缶詰開封装置に組み込んで、音出しを、これは、やはり、変化が、高音の伸びがやはり違う、低音も締まってはずみ、低音がハッキリすると、被りが無くなり、高音の見通しが、確かに広がる、後は、エージングを待つだけと、ボサノバのCDで夕餉は始まるのでした。

ターンテーブル4 ― 2006/03/13

やはり、気になれば、気になってしょうがない、ターンテーブルのシートの件、中央支持だけではレコードのソリに対して完全無防備、お風呂に入る前に、顔に毛の無い猫チャンに、手芸用のチャコール、つまり、布に裁断用の線を引く鉛筆のようなもの、を、出してもらうよう頼んで、お風呂へ、お風呂から上がると、早速、付属のゴム製ターンテーブルを出してきて、フェルトに切り取り線を描いて、そこで一工夫、フェルトは二枚重ねとして、一枚目は、前面を覆い、その下に、真ん中をくりぬいた、つまり、スタビライザーの乗る、レーベルの部分を刳り貫いた、ドーナツ状のフェルトをもう一枚置いての二重重ね、これでどうだと、早速レコードを、Luiz Vonfaから、Black Orpheus Impressions、宜しい、高音の沈みもなく、高音に関しては、レコードを宙に浮かしているときと同等の響きで、その上、目論見通り、レコードの反りも押さえられ、アームの動きは、つまり、上下運動も殆ど消失、演奏中の針を見ると、カートリッジの中央で、インサイドフォースキャンセラーを掛けて無くても、問題なく、この、カートリッジの問題、先日、プレーヤーから、昇圧トランスへの結線を変更した際、郊外の悪所のおじさまに教えてもらった、プレーヤーを垂直に立てて、つまり、アームがぶらぶらの状態にして、右にも左にも動かない状態にヘッドの重さを調整して、そうすると、インサイドフォースキャンセラーについては、無視して良いとのことで、幸いシェルを重くするために、シェルに鉛板を貼り付けているため、アームは真下で、バランスの取れた状態、その上、今回は、ターンテーブルの水平を実に厳密に調整、そうして、レコードに針を下ろすと、以前大山猫ちゃんがカートリッジをシェルに取り付けるとき、少し、角度を内振りに調節して取り付けたのが、かえって、針に外向きの力を加えていることが判明、真っ直ぐに付け直すと、針が、いつも、カートリッジの中央に自分で復帰するようになったわけで、プレーヤーについては、一応、暫くは、このままでと、次々に、ジャズのレコードを流しながらの、夕餉が始まるのでした。

フォノイコライザーアンプ改造05 ― 2006/03/18

気持ち良く晴れた土曜の朝、まずは、バロックを開封しながら、コンピューターに向かい、しかし、雲の動きが早く、今日の仕事、ぐらぐらで傾いて来た庭の枝折り戸に続く垣根の修理、ドリルと園芸用銅線で修理を、お庭でお仕事中に、部品のビシェーの抵抗が到着で、しかし、お街に用事でお出かけ、ついでに、本屋さんで、暫く、OPアンプの勉強をして、しかし、流石に、OPアンプで、フォノイコライザーを作る等は、実に、少数派、教科書に出てくる訳も無く、次いで、ソフト館、今日は、上手く行けば、セロニアス・モンクとコルトレーンのカーネギーホールでの演奏のCDを見つけたいと、大抵、見つけるものが無いのが、このソフト館の良い所なのですが、今日は、在りました、次いで、中古レコード、今日も、バロックに出物が在って、その中でも、ヘンデルのオルガン協奏曲の二巻目が手に入り、セロニアス・モンクとコルトレーンのカーネギーホールも手に入れて、御帰還、お風呂に入って、夕餉をお預けで、早速、フォノイコライザーアンプの改造に、フォノイコライザーを解体して、基板を裏返して、まずは、抵抗を一本外して、確認の為に、テスターで、あれっ、470Ω、色で見ると、4.7KΩの予定、4桁目の黒は読まないの、どうもそうらしい、これは、問題、そこで、後の抵抗を換えて、他の抵抗は、色度通り、えい、ものは試し、左のチャンネルだけ4.7KΩに換えて、裸のままレコード再生、再生はされる、しかし、左の音が小さいと言う事は、NFBが強くなったと言う事で、そうすると、ゲインが変わるので、当然、イコライジングも変わってくる、仕方が無いと、470Ωはもとの抵抗に戻し、両チャンネルとも、変更できる抵抗は変更して、組み上げて、音出しで、高音が奇麗、ドラムの高音部、太鼓を叩く皮の音、実に、乾燥して、最初がこうなら、宜しい、むしろ、低域が絞まって、出が悪い様に感じてしまう、これは、まだ、抵抗が馴染んでない所為か、それとも、抵抗の種類が混合で、イコライジングが変わったか、何れにしても、方向は由で、安心して夕餉がはじまるのでした。

フォノイコライザーアンプ改造06 ― 2006/03/24

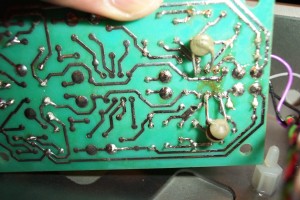

一週間お勤めで、と言っても、一日お休みがあったのですが、それでも、今日は楽しいお休み前、御帰還の大山猫ちゃん、今日の夕餉は、と、台所に行くと、早くも、注文の抵抗が届いており、これは嬉しい、お風呂から上がると、早速、イコライザーアンプを自由の身にして、半田鏝を暖めて、アンプを解体、基板を裏返しにして、ついでに、基板のパターンをデジカメに収めて、こうしておくと、あとで、回路の解析に使えそう、と、さて、抵抗を二本替えて、ついでに、このイコライザーアンプ、プレーヤーからの入力は二系統、つまり、MMと昇圧トランスを介した、MC用の二系統、しかし、現在の所、入力は一系統だけで良く、そうなると、入力の切り替えスイッチを信号が通過するのは、この魔界に身を置く、大山猫ちゃんとしては、どうも、精神衛生上許せない事で、結局、内蔵の、昇圧トランスをアースも含めて完全に切り離し、その上で、MM入力を直接基板へ、これで、禍根は、この配線材を出来れば、もっと、良い線に、しかし、この部分、やたらに、太いPCOCCにするのも何だか気になる所で、これは、そのうち考えるということで、接点を一個減らしたから良いということで、さて、気になる音は、前回の抵抗変更から約1週間、コードを替えてからも約10日、電源は入れっぱなしだけど、信号の流れた時間は数十時間、まだまだ、発展途上と言うか、音の変化は進行中と思われる時期で、こうも改造が続くと、何処で音が安定するかは、貴方任せの、神のみぞ知る状態、しかし、まあ、聴くたびに、おっ、これは、と思わせる事頻りで、良い方向に行っているのは確かで、今日も、ジャズを、Bの項目で、バーニー・ケッセル、中々良い、良いではないですか、で、やっぱり、週末は何時もの事で、早々と二階の、大山猫ちゃんでした。

窪田式インピーダンス変換型プリアンプ9 ― 2006/03/31

電源に関する改造について、大容量電解コンデンサーに、0.1μFのをフィルムコンデンサーを抱かすと、高音の改善が得られると言う、本から仕入れた知識、コンデンサーを大容量にすると、低域に余裕が出る、しかし、その反面、容量を最小にすると、確かに、ハムは出る可能性があるものの、反応が早い、スピード感が出る、そこで、大容量に、小容量を抱かせる、すると、小容量のコンデンサーの充電と放電は素早い、この部分に使うコンデンサーでおそらく、高音の音質が変化する可能性がある、と言う事で、大好きな、ASCのコンデンサーを使って試してみるのは、これは面白いということで、手持ちのASCが無くなっていたので、早速注文、本日部品が届いた次第で、大山猫亭に御帰還、早速、インピーダンス変換型プリアンプの電源部、及び、フォノイコライザーアンプを開放して、炬燵台の電気工作台へ、お風呂に入って、改造開始、送ってきたASCのコンデンサー、昔と違って、外被、少し粗悪になっているようで、粘着テープで巻いたような感じで、剥げば、剥げそう、その上、印刷も少し、荒っぽく、これも世の趨勢かと、少し、寂しい大山猫ちゃん、しかし、手に入っただけでも御の字で、さて、何処に付けようか、矢張り、電源の一番末梢に、つまり、電源の出口、基板に繋がる所に、これは、全くの、妄想ですが、電圧の動き、電流の動きの影響をまず、最初に受ける部分に入れるのが、もっとも、理に適っているような気がして、しかし、取り付ける場所としては、込み入って難しい場所で、何とか取り付けて、まずは、プリアンプの電源が完成、電圧を当たってみると、プラスとマイナスの電源の電圧に少し差があるのですが、これはどうしよう、しかし、まあ、そう、気にする事もあるまいと、早速、装置に組み込んで、CDトランスポートにエリック・クランプトンのEric Clapton unpluggedを載せて、早速開封、これは、高音の、特に音場が変った、今は少し堅いけど、これは良い、こんなに、効果があるとは、嬉しくなって、早速、フォノイコライザーアンプ、こちらも、電源部がアンプ基板に繋がる所に、設置、ここで、低域のイコライザー用の抵抗をどうするか、もともとは720KΩ、手に入ったのは、リケノームの750KΩ、さて、さて、大山猫ちゃん、何時ものように、脳天気、毒を喰らわば、ものぐさなだけで、もう一回解体するぐらいなら、駄目な時に、元に戻すために解体したほうが、合理的、上手く行けば、解体せずに済むで、抵抗も付け替えで、早速組み込んで、開封するレコードはエリック・ドルフィー、これも変わりました、高音が、実に良く分離して、音場は広大、奥行きも素晴らしく、ドルフィーがサックスにあるいは、フルートに息を吹き込む所までちゃんと見えて、低音は、実に引っ込んで、つまり、悪く言うと、高音が尖って、低音は出なくなった状態、しかし、今までの経験で行くと、変更直後はこれが宜しい、つまり、高音にサンドペーパーをかけて、バリを取って、そうする内に低音が、輪郭が、山の霧が晴れてくるように現れて、その様にエージングは進むはずで、結局、イコライザーのNFBに関しても、問題無かったわけで、3月の最後に、アナログ系の完成を見たわけで、さて、ジャズを流しながら、豚カツの夕餉を頂いて、安心して、ファイナル・ファンタジーの世界へ足を伸ばす、大山猫ちゃんでした。

最近のコメント