ターンテーブル7 ― 2007/10/13

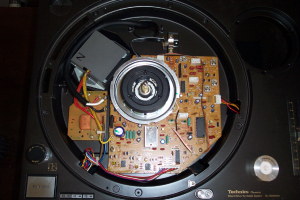

プリアンプの電源部を3Pのオスのコンセントに変更、電源ケーブルを交換できるように改造したのに伴い、役目を終えて、引退の身の、古河電工の電源ケーブル、これを、テクニクスのプレーヤーの電源コードにすると言うことを思いつき、ダイニングルームへ、足台を持ち出して、テクニクスのプレーヤーを自由の身にと言っても、今では、ただのフォノモーターとしての機能しかしていないので、電源コードを外すだけ、それと、コッターの昇圧トランスに継いであるアースラインを外して、大山猫亭工作台へ、螺旋回しを片手に早速初めての分解、先ずはターンテーブルを外すと、ターンテーブルの裏には円筒形の磁石が固定してあり、慌てて、腕時計を外す大山猫ちゃん、腕時計をピアノの上に非難させて、先ずは、ターンテーブルの観察、さほど重量はなく裏には、ゴム系物質がダンプ材として使われており、叩くと、カンカンと、しかし、後を引くような響きはなく、これはひとまず置いといて、次に、基板とモーターを被っている丸いシャーシーを外して、この段階で、電源コードの交換は可能と分かったのですが、ここまで来たらアームも使っていないのだから外したいし、と言う事で、裏ぶたにも手を出す大山猫ちゃん、裏は二重構造で先ずはゴム樹脂系のしかも何か鉛でも練りこんであるのか重い裏蓋、たとえて言うと自動車のタイヤのような質感と重さで、その奥に硬質プラスチックの、例えばこの部分は、もっとコストをかけるならおそらく鉛合金の鋳物になるのでしょうが、極硬質のプラスチックの基礎が、それを外すと、完全に基板の裏側に到達、また、アームベースを固定している螺旋にも到達、見ると、件のアースライン基板に固定され、そこからアームベースへ、一応残すべきなのでしょうが、自作Welltempered型トーンアームは完全に独立しており、当然、フォノモーターからも離れており、まあ、ノイズが入ればその時に考えようとアースラインの螺旋止めから外し、アームベースを固定している螺旋を外し、アームも撤去、結局、フォノモーターと基板とそれに、スイッチ類を固定している一番表のパネル一枚にこれはなかなか格好が良い、随分すっきりした、後は、インシュレーター、フォノモーターの回りの調度ターンテーブルが載る部分が円形のシャーシーで出来ているのでこの部分を三点支持すれば良いと、まずは一休み。

ターンテーブル8 ― 2007/10/13

今まで使っていたTOACのスパイクインシュレーターのスパイクの方を上にしてその上にフォノモーターを載せ、インシュレーターの下は黒御影石の板の上にコルクを敷き、枚数の調整で水平を取り、トーンアームとの高さ調整を行い、コルクの上にFo.Qのターンテーブルシートから切り出したシートを敷き最終的な水平の微調整はインシュレーターのスパイクとターンテーブルシャーシとの間に、Fo.Qの小片を噛ませて、少しずつ押し付ける事により行い、後は、ターンテーブルとトーンアームの位置関係を調整、終了、さて、先ずは、アル・デ・ミオラのテラ、残留ノイズとハウリングを見る為に、フォノモーターを回転させずにボリュームを上げて、1時の辺りから残留ノイズが聞こえ、3時まで行ってもハウリングはなし、この段階で、御影石を敷いているラックを拳で叩くと、叩いた音だけで、それに引き続くハウリングはなし、これなら問題ないと、通常の音量に戻して、開封、もともと、良くなっていた開封音、少なくとも悪化はせず、心なしか空間の透明感が増し、音と音の間の付帯音はなく、何よりもプレーヤー回りの見た目がすっきりとして、MJQのヨーロッパコンサートを開封すると、今まで鉄琴の音が時に耳に付いていたのですが、これが鋭いのに音楽に聞こえる、鋭さが音楽の一つの特長として長所に感じられる、おそらく、録音時のミキシングの癖と言うか、流儀なのでしょうが、今まで、MJQの録音では時に心地よいのに、鉄琴の音が興を削ぐ所があったのが、これが長所に聞こえる、これは、結局、電源ケーブルとプレーヤーの簡素化による影響も大きいようで、見た目と音は相関するとの説もあながち妄想ではないかもと思う大山猫ちゃんでした。

最近のコメント